Trump verhängt reziproke Zölle: USA verteidigen sich gegen unfairen Handel

Für Trump ist das ein „Befreiungstag“ für die amerikanische Wirtschaft, ein längst überfälliger Schritt, um die USA aus jahrzehntelanger Benachteiligung zu befreien.

Reziproke Zölle – Fairness als Prinzip

Trump begründet die neuen Zölle mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit: Für jedes Land, das US-Produkte mit hohen Zöllen belegt, erhebt Washington künftig einen gleich hohen Zoll. Dieses Vorgehen soll laut Trump ungerechte Handelspraktiken beenden und die USA endlich auf Augenhöhe bringen.

„Was sie uns antun, tun wir ihnen an“, erklärte Trump. Länder, die ihre Märkte abschotten, während sie gleichzeitig von Amerikas Offenheit profitieren, müssen nun mit gleichen Abgaben rechnen. Besonders betroffen sind China, die Europäische Union, Japan und Indien.

Trump stellt klar, dass die USA lediglich auf jahrzehntelange Ungleichgewichte reagieren. Viele Länder hätten über Jahre hinweg auf die Nachgiebigkeit der USA gesetzt und sich so einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Diese Zeiten seien nun vorbei. Reziprozität bedeutet Fairness – gleiche Zölle für gleiche Bedingungen.

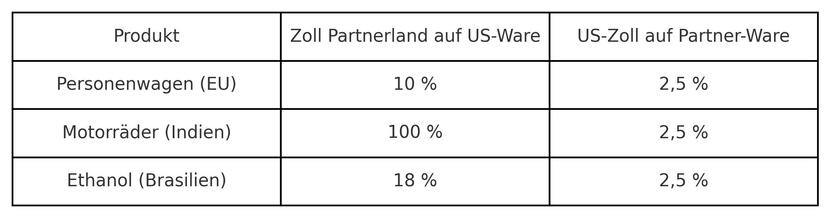

Beispielhafte Zollungleichgewichte vor Einführung reziproker Zölle:

Diese Tabelle verdeutlicht, was Trump anprangert: Hohe Zölle auf amerikanische Waren, während ausländische Produkte die USA oft zollfrei oder zu niedrigen Abgaben fluten. Diese Zeiten seien nun vorbei, so Trump.

China im Visier: Dumping und Subventionen

Besonders China wird als Hauptverursacher unfairer Handelspraktiken dargestellt. Washington kritisiert massive staatliche Subventionen, Dumpingpreise und Marktverzerrungen. Vor allem die Stahlüberproduktion Chinas ist für Trump ein Dauerärgernis: Das Land produziert mehr als 50 Prozent des weltweiten Stahls, weit mehr als es selbst benötigt, und flutet mit Dumpingpreisen die Weltmärkte.

Das Ergebnis: Preisverfall, Werksschließungen und Jobverluste in den USA und Europa. Trumps Antwort: 34 Prozent Strafzoll auf alle chinesischen Waren. Das sei nur gerecht, so das Weiße Haus, denn China schotte sich gleichzeitig mit überzogenen Zöllen und Importbeschränkungen ab.

Die 34 Prozent sollen bewusst die hohen chinesischen Barrieren spiegeln, denen US-Produkte in der Volksrepublik ausgesetzt sind. Für Trump ist klar: China habe jahrzehntelang vom freien Zugang zum amerikanischen Markt profitiert, während amerikanische Unternehmen in China benachteiligt wurden.

Europas zögerlicher Umgang mit Dumping

Auch die Europäische Union wird von den neuen Maßnahmen getroffen. Ab sofort gelten auf EU-Exporte in die USA pauschal 20 Prozent Zoll. Besonders die deutsche Autoindustrie, die jährlich Millionen Fahrzeuge nach Amerika verkauft, ist betroffen.

Doch Trump macht klar, dass auch Europa unter Chinas Dumping leide. China produziert mehr als die Hälfte des weltweiten Stahls und verkauft ihn zu künstlich niedrigen Preisen – was europäische Produzenten in Bedrängnis bringt. Während Washington entschlossen handelt, reagiert Brüssel nur zögerlich.

Die EU hat zwar in den vergangenen Jahren ebenfalls Anti-Dumping-Zölle auf einige chinesische Produkte verhängt, aber oft nur halbherzig und verspätet. Ein Beispiel ist die Stahlindustrie: Während die USA schon 2018 mit Strafzöllen reagierten, setzte die EU erst Jahre später strengere Importbeschränkungen um.

Ähnlich beim Thema Elektroautos: Chinesische Hersteller fluten mittlerweile den europäischen Markt mit billigen Fahrzeugen, die durch staatliche Subventionen künstlich günstig bleiben. Europäische Hersteller geraten dadurch unter Druck, während China seinen eigenen Markt konsequent schützt.

Warum die EU von härteren Maßnahmen profitieren würde

Für Trump ist klar: Europa muss erkennen, dass China nicht fair spielt. Statt US-Zölle zu kritisieren, sollte die EU besser ihre eigenen Märkte schützen. Besonders die deutsche Automobilindustrie und die europäische Stahlproduktion brauchen dringend Unterstützung, um gegen die künstlich verbilligte Konkurrenz aus Fernost bestehen zu können.

Das Weiße Haus verweist darauf, dass die reziproken Zölle kein Akt der Aggression seien, sondern ein gerechter Ausgleich. „Es geht nicht um Protektionismus, sondern um Fairness“, betonte Trump. Solange die EU China gewähren lasse, werde die europäische Industrie weiter leiden. Statt sich über die USA zu beschweren, sollte Brüssel ähnliche Schritte gegen unfaire Konkurrenz wagen.

Gerechtigkeit für die USA und Europa

Für Trump sind die neuen Zölle ein gerechter und längst überfälliger Schritt. Die USA haben lange genug toleriert, dass ihre Märkte offen waren, während ausländische Produkte zu Dumpingpreisen angeboten wurden. Diese Phase der einseitigen Großzügigkeit ist vorbei.

„Reziprozität heißt nicht eskalierend, sondern ausgleichend“, so das Weiße Haus. Amerikanische Firmen sollen endlich auf faire Bedingungen zählen können. Die USA zeigen sich entschlossen, die eigene Wirtschaft zu schützen, statt weiter zuzusehen, wie ausländische Anbieter den Markt mit künstlich verbilligten Produkten überschwemmen.

Trump sieht sich in seiner Haltung bestätigt: Die amerikanischen Bürger wollen keinen unfairen Handel mehr akzeptieren. Die neue Zollpolitik sei nicht nur ein Signal an China, sondern auch an Europa: Wer seine Märkte nicht schützt, wird langfristig den Anschluss verlieren.