Autonomie im Dunkeln: Wie Kompatscher Südtirol aus dem Reformprozess ausschließt

Statt die Öffentlichkeit zu informieren oder den Landtag einzubinden, wählte Kompatscher die Flucht in die Intransparenz. Keine Details, keine Einsicht, keine Debatte. Nur der knappe Hinweis, dass ein „endgültig akkordierter Gesetzestext“ noch nicht vorliege.

Dabei weiß längst jeder: Der Entwurf existiert. Nur der Bevölkerung – also jenen, die davon direkt betroffen sein werden – wird er vorenthalten. Das ist kein Schönheitsfehler, das ist ein handfester demokratiepolitischer Skandal.

Der Preis des politischen Kalküls

Dass Kompatscher überhaupt mit der italienischen Rechtsregierung verhandelt, ist schon an sich eine politische Gratwanderung. Für seine Autonomieoffensive hat er die Tür zu den Fratelli d’Italia weit geöffnet – einer Partei, die mit Südtirols Minderheitenrechten nichts am Hut hat. Doch der große Wurf bleibt aus. Rom zögert, zaudert, blockiert. Besonders bei den heiklen Punkten stößt Kompatschers Agenda auf taube Ohren.

Trotzdem hält er an der Koalition mit den Rechten fest. Trotz aller Warnzeichen. Trotz wachsendem Druck. Man gewinnt den Eindruck: Für den Landeshauptmann zählt der politische Deal mit Rom mehr als die Rückendeckung im eigenen Land.

Ein demokratiepolitisches Vakuum

Noch schwerer wiegt, wie der gesamte Reformprozess geführt wird: im Verborgenen, abseits der Institutionen, ohne demokratische Rückbindung. Der Landtag? Ausschließlich auf Sekundärinformationen angewiesen. Die Opposition? Systematisch ausgeschlossen. Die Bevölkerung? Spielt praktisch keine Rolle.

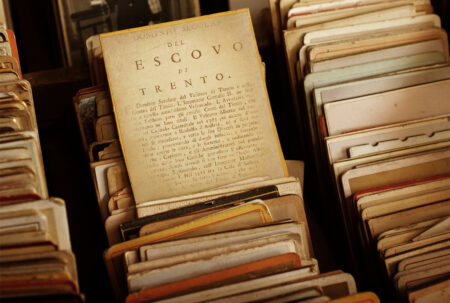

Dabei betrifft diese Reform das Herzstück der Südtiroler Selbstverwaltung. Das Autonomiestatut ist kein Detailgesetz. Es ist die Verfassungsgrundlage des Landes. Dass ein solcher Prozess nicht öffentlich diskutiert, sondern hinter verschlossenen Türen geführt wird, ist ein Frontalangriff auf jede Vorstellung von politischer Teilhabe.

Die SVP verteidigt ihr Vorgehen mit angeblich notwendiger Verhandlungstaktik. Doch die Wahrheit ist: Wer in entscheidenden Fragen schweigt, will keine Diskussion – sondern Kontrolle.

Und die Zeit? Läuft erbarmungslos davon

Was die Situation noch brisanter macht: Der zeitliche Rahmen für die Reform ist nicht nur eng, er ist gefährlich knapp. Denn bei der Autonomiereform handelt es sich um die Änderung eines Verfassungsgesetzes – und das ist in Italien ein hochkomplexes, mehrstufiges Verfahren.

Zuerst muss der Entwurf vom Ministerrat beschlossen werden. Danach folgt die parlamentarische Hürde: Zwei Lesungen in beiden Kammern – Senat und Abgeordnetenhaus – mit einem Mindestabstand von drei Monaten. Für die zweite Lesung braucht es jeweils eine absolute Mehrheit. Wird diese nicht übertroffen, ist ein Referendum möglich. Jeder Rückschlag kann das ganze Projekt kippen.

Und als wäre das nicht genug: Mit den nächsten Parlamentswahlen im Blick schwindet der politische Spielraum zusehends. Großprojekte wie eine Autonomiereform sind in Wahljahren de facto kaum mehr durchsetzbar. Wenn Kompatscher also nicht rasch handelt, wird sein Prestigeprojekt nicht einmal das Licht des italienischen Parlaments sehen.

Umso unverständlicher ist es, dass die SVP trotz dieser Dringlichkeit weiter auf Intransparenz setzt. Statt im eigenen Land für Rückhalt zu sorgen, setzt sie alles auf eine Karte – und pokert gegen die Zeit.

Kompatscher im eigenen Netz aus Versprechen

Die Lage für Kompatscher wird dadurch zunehmend prekär. Er hat seinen politischen Kredit weitgehend auf das Projekt Autonomiereform gesetzt. Dafür hat er sich mit den römischen Rechten eingelassen. Doch wenn am Ende ein ausgehöhlter Entwurf steht, der weder die Kompetenzen zurückbringt noch vom Landtag mitgetragen wird, wird aus dem Reformversuch ein Desaster – politisch wie persönlich.

Sogar in der eigenen Partei beginnt es zu rumoren. Die Frustration wächst, die Geduld schwindet. Aber die SVP-Spitze klammert sich an die Machtarithmetik: Bloß nicht das Koalitionsgefüge gefährden, bloß keine öffentlichen Debatten zulassen.

Doch genau das wäre jetzt notwendig. Denn der Schaden durch Schweigen wird mit jedem Tag größer.

Die Demokratie lebt vom Streit – nicht vom Stillstand

Die Opposition hat das längst erkannt. Sie fordert Einblick in den Entwurf, Mitsprache im Landtag, Diskussionen auf Augenhöhe. Nicht aus parteitaktischem Kalkül, sondern aus demokratischem Grundverständnis. Wenn die Autonomie erneuert werden soll, dann muss sie auf breiten Schultern stehen – nicht auf den Geheimabsprachen eines Landeshauptmanns mit einem Minister in Rom.

Südtirol hat seine Autonomie nie geschenkt bekommen. Sie wurde erstritten – mit politischem Druck, mit öffentlichem Rückhalt, mit klarem Kompass. Wer jetzt glaubt, sie in trauter Runde umschreiben zu können, ohne die Betroffenen zu fragen, hat entweder die Geschichte vergessen – oder das Vertrauen in sein eigenes Volk verloren.

Der Landeshauptmann schuldet dem Land die Wahrheit

Kompatscher steht an einem Wendepunkt. Der Entwurf liegt auf dem Tisch, die politische Lage ist fragil, die Zeit läuft davon. Wer jetzt weiter schweigt, riskiert nicht nur den Reformprozess – sondern auch die Legitimität der Landesregierung.

Südtirols Bevölkerung hat ein Recht zu wissen, was mit ihrer Autonomie geschieht. Und sie hat das Recht, mitzubestimmen.

Wenn Kompatscher und die SVP das nicht erkennen, dann wird nicht nur ein politisches Projekt scheitern – sondern ein Vertrauensverhältnis, das über Jahrzehnte gewachsen ist.

Neueste Meldungen