Nur noch Mamas Nachname? Gender-Ideologie statt Hausverstand in Italien

Die Begründung Franceschinis: Es gehe um „Gerechtigkeit“ und die „Wiedergutmachung eines historischen Ungleichgewichts“. Frauen seien jahrhundertelang benachteiligt worden, nun sei es an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Doch Kritiker werfen dem Senator vor, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu ignorieren und sich einmal mehr in einer ideologisch aufgeladenen Symbolpolitik zu verlieren.

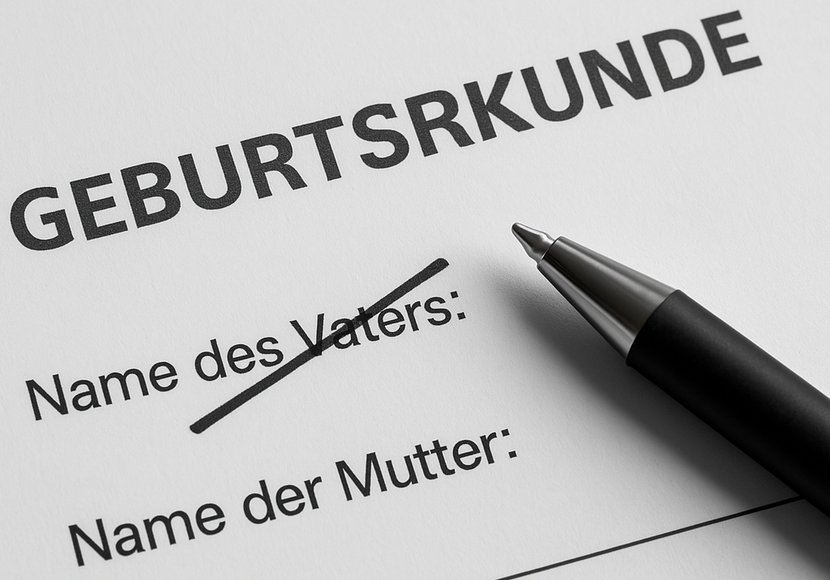

Bereits 2022 hatte das italienische Verfassungsgericht entschieden, dass Eltern die Wahl haben sollen: Nachname der Mutter, des Vaters oder ein Doppelname. Diese Reform wurde als ausgewogener Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung gefeiert. Der neue Vorschlag würde jedoch diese Wahlfreiheit aufheben – und durch ein einseitiges Modell ersetzen.

Genderpolitik statt Grundversorgung?

In einer Zeit, in der in vielen Regionen Italiens Ärzte fehlen, die Pflege krächzt und das Land mit einer alarmierend niedrigen Geburtenrate zu kämpfen hat, stellt sich die Frage: Hat Italien keine drängenderen Probleme als die Frage nach dem Nachnamen?

Die italienischen Gewerkschaften des Gesundheitswesens warnten erst kürzlich vor einem „Systemkollaps“. Tausende Ärzte und Pflegekräfte gingen 2024 auf die Straße, um gegen Überlastung, schlechte Bezahlung und mangelnde Investitionen zu protestieren. Italien liegt mit den Ausgaben für das Gesundheitswesen weit unter dem EU-Durchschnitt. Ländliche Gebiete sind unterversorgt, Wartezeiten in Notaufnahmen wachsen.

Auch wirtschaftlich bleibt die Lage angespannt. Gerade für Familien bleiben Lebensmittelpreise, Energiekosten und Mieten eine Herausforderung. In diesem Umfeld wirkt Franceschinis Vorstoß wie ein Ablenkungsmanöver.

Gescheiterte Gender-Ideologie: Politik am Volk vorbei

Was sich hier abzeichnet, ist kein Einzelfall. In vielen europäischen Ländern sind Versuche, familienpolitische oder sprachliche Normen per Zwang im Sinne der Gender-Ideologie zu verändern, auf massiven Widerstand gestoßen. In Spanien, Frankreich und Belgien wurden ähnliche Ideen diskutiert – und letztlich verworfen. Die Erkenntnis: Die Mehrheit der Bevölkerung will Wahlfreiheit statt Bevormundung.

Auch in Deutschland ist die Debatte längst eskaliert. Parteien, die sich besonders stark der Gender-Agenda verschrieben haben – etwa die Grünen oder Teile der SPD – mussten bei verschiedenen Landtags- und Bundestagswahlen deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Der sogenannte „Genderwahn“ stößt bei vielen Bürgern nicht nur auf Unverständnis, sondern auf aktiven Widerstand. Für viele Menschen steht fest: Sprache, Familie und Alltag sollen nicht ideologisch umerzogen werden.

Auch in Italien dürfte die Bevölkerung wenig Verständnis für solch einseitige Vorschriften aufbringen. Eine Umfrage dazu liegt zwar nicht vor, doch die Wahlergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Der PD, dem Franceschini angehört, wurde bei den letzten Parlamentswahlen deutlich abgestraft. Er verlor an Zustimmung, während konservativere Kräfte mit pragmatischerer Familien- und Wirtschaftspolitik punkten konnten.

Ideologischer Eifer gegen gesellschaftliche Realität

Familie ist für viele Menschen nicht ideologisches Experimentierfeld, sondern ein Ort von Stabilität und Identität. Der Versuch, diese durch politisch motivierte Zwangsregeln umzubauen, dürfte bei der Bevölkerung kaum Anklang finden. Dass ausgerechnet in einer Zeit großer Herausforderungen eine solche Debatte Priorität erhält, wirkt auf viele wie Realitätsverweigerung.

Es zeigt sich immer deutlicher: Die Gender-Ideologie scheitert dort, wo sie sich über die Bedürfnisse der Menschen hinwegsetzt. Anstatt praktische Probleme zu lösen, wird symbolische Politik betrieben – fern der Lebensrealität.

Die Frage bleibt: Hat Italien wirklich keine größeren Sorgen?