Lo sapevate che…

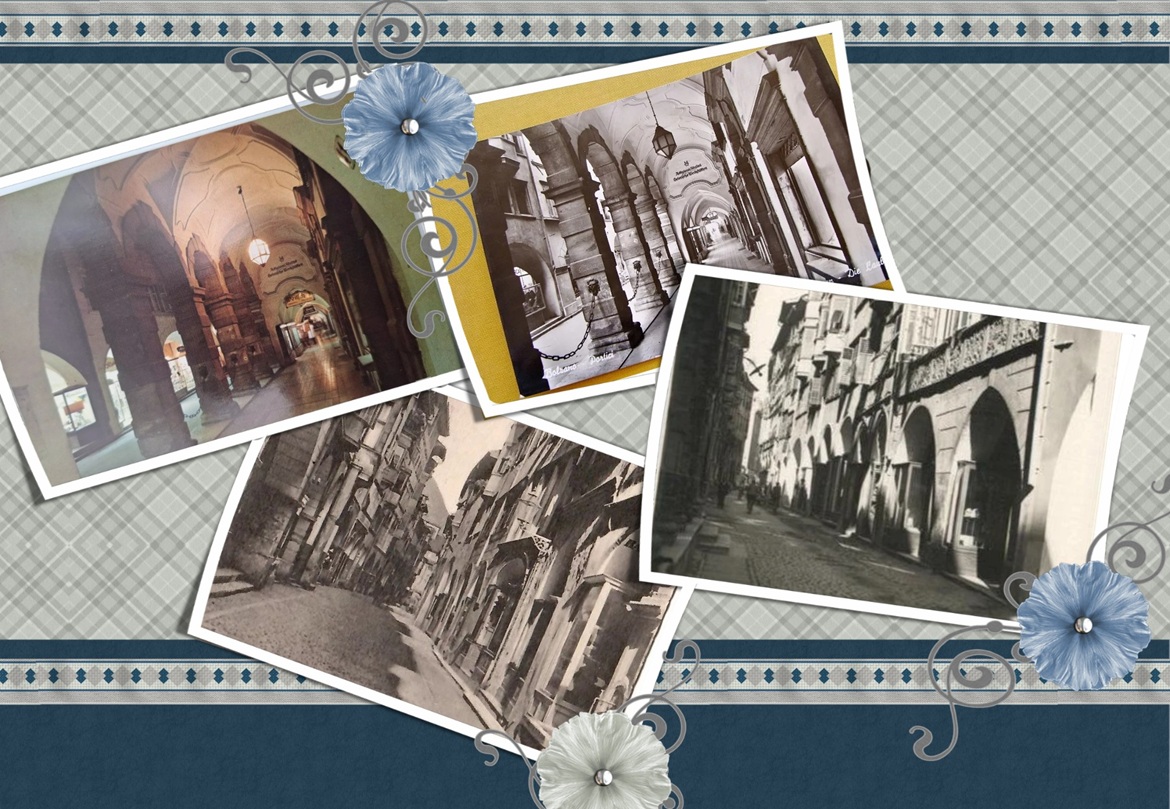

Fin dal medioevo i mercanti dell’Italia settentrionale i commercianti della Germania meridionale che venivano a Bozen per le ferie e i mercati avevano i loro magazzini sotto i Laubengasse: italiani sotto le arcate a nord i tedeschi nella parte bassa ma i Laubengasse per metà strada e per metà abitazione per commercianti e clienti erano anche un riparo da caldo e freddo da pioggia e neve. I Laubengasse lunghi 370 metri furono dunque il luogo più ambito per i commerci. Le case si affacciavano sulla via mediana con un portico che creava un passaggio coperto a protezione dei negozi. Dietro di essi divisi da un piccolo cortile si trovavano in magazzini delle merci e più avanti un ampio cortile per i carriaggi che vi affluivano dalla via retrostante sulla quale si trovavano le stalle di fienili. Ferma restando questa struttura di base interrotta e illuminata da cortili interni con lucernari, gli architetti poterono sbizzarrirsi con la decorazione delle facciate con poggioletti ed Erker, i tipici sporti a bovindo, (dall’inglese bow-window). Ai Laubengasse si aggiunsero nel XIII secolo le vie e i quartieri circostanti. La chiesa era stata esclusa anche se non di molto dal recinto delle mura e dai fossati del mercato.

Nelle vie d’accesso alle porte potevano installarsi coloro che esercitavano un’attività terziaria: albergatori, bottai, ruotai, tessitori e tintori e, naturalmente, anche nobili che non avevano però autorità sul mercato. Il centro mercantile rimane di pertinenza dei vescovi che riscuotono gli affitti dei terreni, delle botteghe artigiane, delle osterie e delle locande. I re dei Laubengasse furono e sono i mercanti che sotto i Laubengasse avevano bottega abitazione. Re dei Laubengasse o “Laubenjuden” ebrei dei Laubengasse con la metafora che vuole gli ebrei, ricchi e tirchi. Ma cosa ci commerciava sotto i Laubengasse? Vino, panni, oro, argento, arance, spezie, castagne e carta. I Laubengasse erano rigorosamente divisi in Portici italiani e Laubengasse tedeschi. Gli italiani commerciavano panni, sete, argenti lavorati, spezie, olio, carta. I tedeschi commerciavano oro, argento, pietre preziose, cuoio grezzo, (quello lavorato veniva da Firenze) attrezzi per l’agricoltura, vino. Dove sta la magia o il mistero? Una volta si diceva che per diventare ricchi bisognasse vendere l’anima al diavolo o possedere doti magiche. Proprio di queste doti furono da sempre tacciati i commercianti di Laubengasse che per trattarli bene venivano chiamati appunto “Laubenjuden”, ebrei dei Laubengasse o che comunque dovevano perlomeno possedere la mandragola.

Il palazzo più famoso di Laubengasse era ed è il Palazzo Mercantile che dai Laubengasse si affaccia nella parallela via degli Argentieri. Era la sede di membri della Congregazione dei Mercanti che dal 1650 raccoglie i più bei nomi della borghesia commerciale della città tanto ricca da poter essere finanziatrice di Papi ed Imperatori. Fra tutti un certo Johann Gummer che prestò all’imperatore Francesco I che passava per la città ben 200.000 Gulden.

Ma come diventavano così ricchi i mercanti di Bozen? Si narra che nei sotterranei del Palazzo Mercantile si esercitasse uno strano commercio in un locale buio le cui porte si aprivano per magia, si vendevano strani sacchetti contenenti le radici di mandragora, piccoli talismani a forma umana. Il prezzo della merce variava a seconda delle possibilità del compratore, dei suoi meriti, della sua volontà ad arricchirsi e… da quante volte era stata rivenduta la mandragora.

Chi possedeva la mandragora aveva sempre tanto denaro in tasca e poteva ottenere quello che desiderava. Una sola cosa era interdetta ai possessori della mandragora: la vita eterna. Quando il proprietario di un sacchetto di mandragora si sentiva morire, doveva sbarazzarsi del suo segreto e rivenderlo a metà del prezzo d’acquisto. Per questo la notte il commercio di mandragore è sempre grande e sempre diffuso al Palazzo Mercantile. E banditore, anche, se travestito, è il diavolo.