Deutsche Sprachkurse für Optantenkinder

Während die Optantenkinder seit dem Optionsabkommen nun also deutsche Sprachkurse besuchen konnten (hier gehts zum Bericht darüber), waren die Kinder der Dableiber hingegen weiterhin verpflichtet, die italienische Schule zu besuchen. Der Ausschluss der Dableiberkinder von den Deutschen Sprachkursen war von den italienischen Regierungsstellen geradezu als Bedingung für die Gewährung der Sprachkurse für die Optantenkinder gestellt worden.

Eine wichtige Neuerung war auch die Regelung, dass Söhne und Töchter von Optanten auch eine deutsche Mittel- und Oberschule im Ausland besuchen durften. So wurden ab Herbst 1940 hunderte Buben und Mädchen in das elsässische Rufach und die Mädchen nach Achern in Baden-Württemberg geschickt. Andere Jugendliche aus Südtirol besuchten Schulen in Hall, Schwaz, eine Lehrerbildungsanstalt in Salzburg oder in Feldkirch bzw. eine Landwirtschaftsschule in Österreich. Die Organisation dieser Oberschulbesuche im deutschsprachigen Ausland oblag zunächst Helmut Altpeter von der ADEuRST-Abteilung für Kultur im Hotel Bristol in Bozen, bis diese von der AdO übernommen wurden. Als Altpeter 1942 einrücken musste, ging die Aufgabe, diese Schulbesuche im Ausland zu organisieren, an die ehemalige Katakomben- und Sprachkurslehrerin Hilde Nikolussi aus Bozen über, die eigens dafür in das deutsche Schulamt abberufen worden war.

Der Wiederaufbau der deutschen Schule

Eine markante Änderung des Schulwesens trat mit der Errichtung der Operationszone Alpenvorland im September 1943 ein: Für die deutsche Volksgruppe in Südtirol wurde nämlich nach 20 Jahren erstmals wieder ein vollständiges deutsches Schulwesen ohne Unterschied zwischen Optanten und Dableibern aufgebaut. Für die italienischen Schüler änderte sich nichts. In allen Gemeinden, in denen italienische Kinder wohnten und diese die vom italienischen Gesetz vorgesehene Mindestzahl für die Bildung einer Schulklasse erreichten, blieben auch italienische Schulen bestehen. Das italienische Schulwesen blieb auch personell unangetastet. Allerdings war auch in diesem Bereich jegliche Einflussnahme durch Mussolini ausgeschaltet worden, obwohl die Mittel zur Finanzierung des italienischen Schulwesens in Südtirol weiterhin von der Regierung der „Repubblica Sociale die Salò“ aufgebraucht werden mussten.

Nun galt es, eine Vielzahl von Aufbau- und Wiederbelebungsschwierigkeiten zu überwinden. Aus den deutschen Sprachkursen musste eine deutsche Schule gemacht werden. Die Schüler erhielten erst von diesem Zeitpunkt an einen umfassenden Unterricht in allen allgemeinbildenden Fächern.

Am 24. September 1943 gab die damals erst seit zwei Wochen erscheinende Tageszeitung „Bozner Tagblatt“ die Eröffnung der deutschen Volksschulen im ganzen Land bekannt. Der Schulbeginn sollte im Überetsch und im Südtiroler Unterland aufgrund der bereits angelaufenen Obst- und Weinernte erst am 3. November erfolgen, für alle anderen Landesteile wurde als Stichtag für die ersten vier Grundschulklassen der 15. Oktober festgesetzt. Die Schüler der höheren Klassen wurden vorerst noch für einen aufgrund der mangelnden Arbeitskräfte notwendigen Ernteeinsatz zurückbehalten.

Die deutschen Schulen in den ladinischen Gemeinden

Ab Mitte November besuchten 30.000 Buben und Mädchen die Volksschule. Die Lehrerschaft wurde aus den Sprachkursen übernommen. Bereits 1944 war die Zahl der Lehrer von 688 im Juni 1943 auf 831 angestiegen.

Deutsche Volksschulen wurden auch in den ladinischen Gemeinden Südtirols, in Buchenstein, in den ampezzanischen Ortschaften Zuel und Verra, und sogar für die deutsche Sprachinsel Bladen (Sappada) in der Provinz Belluno errichtet. In den deutschen Schulen in den ladinischen Gebieten ergab sich die Schwierigkeit, dass viele Kinder von Dableibern, die als solche keine deutschen Sprachkurse besucht hatten, oftmals aufgrund ihres Alters für eine höhere Schulstufe klassifiziert wurden, ohne Deutsch zu können. Die Einschreibung der Schüler erfolgte nämlich ausschließlich aufgrund des Zeugnisses des vorjährigen Schuljahres und ohne Berücksichtigung der Sprachkenntnisse. Die italienische Schule durften die ladinischen Kinder nicht besuchen.

Im Lagebericht des Sicherheitsdienstes von Bozen nach Berlin, Kultureller Bereich, vom September 1944 wird festgehalten, dass Anfang September auch in Cortina-Hayden die deutsche Volksschule wieder begonnen habe:

Der Übergang der Verwaltung der deutschen Sprachkurse zur deutschen Volksschule verlief allerdings nicht sehr harmonisch. Ab Herbst 1943 war nämlich für den Sektor „Wissenschaft und Unterricht“ die Abteilung V beim Obersten Kommissar und Gauleiter Franz Hofer zuständig, welche die von der AdO geschaffenen Verwaltungsstrukturen zu demontieren versuchte. Schließlich entschied sich Hofer aber dafür, die von der AdO geschaffenen acht Kreisschulleitungen für Bozen, Meran, Untervinschgau, Obervinschgau, Brixen, Sterzing, Bruneck, Unterland und das Sondergebiet Gröden sowie die sogenannten „Zonenlehrer“, denen jeweils die Volksschulen unterstanden, beizubehalten. Die Übernahme der Schulverwaltung durch die Schulbehörde beim Obersten Kommissar und deren Übertragung von Zuständigkeitsbereichen an die örtlichen Bürgermeister wurde von der AdO auf das Heftigste kritisiert.

Dem Obersten Kommissar unterstand also die Landesschulleitung mit jeweils einer eigenen Leitung für die deutsche und ladinische Schule. Als deutscher Landesschulleiter wurde Albert Strobl eingesetzt, der die Organisation der deutschen Sprachkurse geleitet hatte, während Armando Fratini italienischer Schulleiter blieb. Heinz Deluggi war für die pädagogischen Fragen des gesamten Schulwesens zuständig.

Durch die Kriegsauswirkungen wurde die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Unterrichts freilich erschwert. Aufgrund von Fliegeralarmen und alliierten Bombenangriffen mussten die Lektionen immer wieder unterbrochen werden. Besonders betroffen waren dabei v.a. die Ortschaften an der Brennerlinie und an den Verkehrsknotenpunkten. Zudem wurden die Schüler immer öfters zu Arbeitseinsätzen für das „Winterhilfswerk“ oder auf den Feldern bei der Bekämpfung des Kartoffelkäfers und bei der Ernte herangezogen. Ein weiteres Problem stellte im Winter 1944/45 der Kohlemangel für die Beheizung der Klassenräume dar, doch abgesehen davon nahmen in einigen Fällen, wie der Bozner Präfekt Karl Tinzl in seinem Schreiben vom 20. April 1944 an den Obersten Kommissar beklagte, auch viele Eltern die Pflicht, ihre Kinder zur Schule zu schicken, nicht ernst.

Schulungskurse für die deutsche Lehrerschaft

Die größte Sorge der deutschen Landesschulleitung galt aber dem Lehrernachwuchs, obwohl mittlerweile auch Dableiber unterrichten durften. Deshalb wurden, verpflichtend für die gesamte deutsche Lehrerschaft, Schulungskurse organisiert, in denen v.a. zwei Ziele angestrebt wurden:

Eine schulfachliche Schulung mit folgenden Schwerpunkten:

- Der erzieherische Unterricht in den Schulen

- Die Richtlinien für Volksschulen

- Reichsgeschichte

- Landesgeschichte

- Volkskunde (Brauchtum, Volkstum, Trachtenwesen)

- Deutsche Sprache

- Heimatkunde

- Lebenskunde

- Seelenkunde (Ganzheitspsychologie)

Vermittlung von Grundkenntnissen an die Hilfslehrkräfte (die Gegenstände der Volksschule, insbesondere deutsche Sprache, Rechnen und geometrische Formenlehre, Geschichte, Erdkunde und Naturkunde)

…aber auch eine „weltanschauliche Schulung“ – und die Themen lassen einem heute die Haare zu Berge stehen:

- „Lebensgesetztliche Weltanschauung des Nationalsozialismus“

- „Der Jude als Weltschmarotzer“

- „Das Reich und Europa (Erziehung zum Führervolk)“

- „Der weltanschaulich-politische Auftrag des deutschen Erziehers“

Fortsetzung folgt…

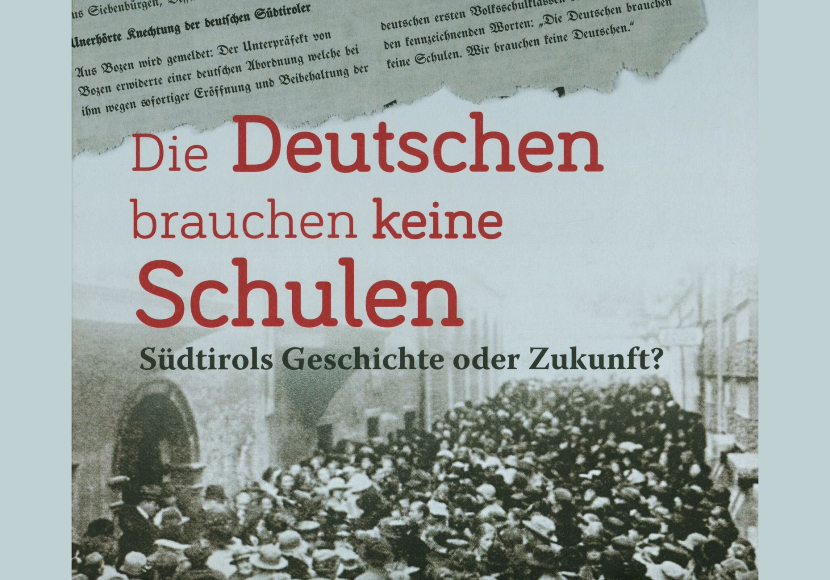

Der Auszug stammt aus dem Buch „Die Deutschen brauchen keine Schulen“ herausgegeben von Dr. Margareth Lun.

Margareth Lun (Hrsg.): „Die Deutschen brauchen keine Schulen”: Neumarkt a.d. Etsch: Effekt! 2020. ISBN: 9788897053699.